2017-04-07 14:21

기획/ 한국조선 남은 일감 13년來 최저 ‘언제 빛 볼까’

중국 이어 일본에도 밀려

LNG선·친환경추진선박이 그나마 ‘희망’

“바닥을 쳤으니 이제 올라갈 일만 남았죠.” 최근 조선업계에서 들려오는 목소리다. 올해는 그래도 상황이 나아지겠거니 하고 일말의 희망을 품고 있는 조선사들. 하지만 연일 전 세계적으로 계속되고 있는 수주 침체에 우리나라는 물론 전 세계 조선사들의 시름은 깊어져만 가고 있다. 이러한 와중에 ‘엎친데 덮친격’으로 수주잔고까지 빠르게 감소하고 있어 조선사들이 느끼는 시황 체감도는 바닥까지 떨어졌다.

바닥 드러내는 일감잔고에 피 마르는 조선사들

16척. 올해 1분기 국내 대형조선사들이 거둬들인 수확물이다. 현대중공업 삼성중공업 대우조선해양 등 이른바 ‘조선 빅3’는 1분기에 총 16척(해양플랜트 포함)의 건조계약을 선주로부터 따냈다. LNG선과 유조선을 중심으로 수주에 성공한 대형조선사들은 지난해 1분기에 견줘 2배 이상 증가한 일감을 확보했다.

지난해 1분기에는 현대중공업그룹만이 6척(유조선 5척·VLGC 1척)을 수주하는데 그쳐 ‘일감절벽’을 실감케 했다. 우리나라가 분기 기준 한 자릿수의 선박을 수주한 건 2001년 4분기 이후 처음이었다.

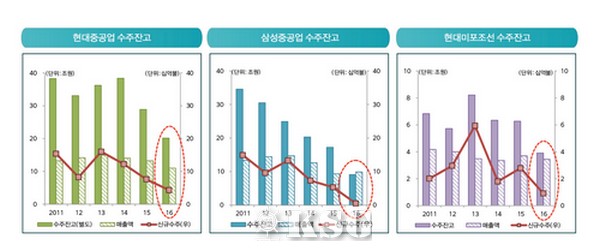

삼성과 대우 역시 각각 113척→85척, 145척→108척으로 건조 물량이 감소했다. 5년 전까지만 해도 200여척에 가까운 수주잔고를 보유했던 조선사들의 일감은 반토막이 난 상황이다.

더 큰 문제는 올해도 지난해 규모의 물량이 빠져나갈 경우 내년 조선사들의 일감은 바닥을 보인다는 점이다. 2016년 말 수주잔고 중 약 60%의 물량이 올해 인도될 예정이다.

국내 조선사들은 글로벌 경쟁에서도 밀리며 상대적으로 부진했다. 영국 클락슨에 따르면 올해 1분기 우리나라는 약 89만CGT(수정환산톤수·22척) 규모의 일감을 따내며 107만CGT(58척) 규모의 물량을 확보한 중국에 밀려 2위를 기록했다. 이어 크루즈선과 컨테이너선 등의 수주를 앞세운 이탈리아(61만CGT·6척), 핀란드(33만CGT·2척), 일본 (18만CGT·8척)이 뒤를 이었다.

우리나라는 수주잔량 부문에서 중국과 일본에게 뒤처진 것으로 나타났다. 한국의 1분기 수주잔량은 1767만CGT를 기록, 2003년 3월 1734만CGT를 나타낸 이후 13년 만에 최저 수준을 보였다. 중국과 일본은 각각 2723만CGT 1858만CGT를 기록하며 우리나라보다 많은 일감을 챙겼다.

전 세계 조선사들의 일감도 동시다발적으로 증발하고 있다. 1분기 전 세계 수주잔량은 7970만CGT로 집계됐다. 전 세계 수주잔량이 8000만CGT를 밑돈 건 2004년 6월 말 7814만CGT 이후 12년9개월 만이다.

계륵된 해양플랜트, 수주잔고도 빠르게 감소

국내 조선사들을 괴롭히고 있는 해양플랜트 잠재 손실위험은 대체로 낮아졌다는 게 업계의 공통된 견해다. 지난해까지 조선사들이 위험분을 대부분 반영했거나 공정율이 어느 정도 진행돼 손실 가능성이 미미하다는 설명이다. 다만 일각에서는 아직 조선사들이 건조·인도해야할 물량이 대부분 헤비테일(Heavy tail) 방식이라 위험도가 어느 정도 따를 것이라는 주장을 제기하고 있다.

현대중공업은 올해 총 11기의 해양플랜트 중 10기를 고객사에 인도할 계획이다. 나머지 1기는 2018년 이후 인도될 예정이다. 현재 이 조선사는 공정률에 따라 돈이 입금되는 프로그레시브(progressive) 방식으로 11기의 일감을 건조하고 있다.

선박을 선주에게 인도하는 시점에 발주대금의 대부분을 받는 헤비테일 방식과 비교하면 위험도가 덜한 편이다. 타 조선사에 비교하면 잠재위험은 덜하지만 현대중공업은 해양플랜트 일감 확보에 신경써야할 것으로 보인다. 올해 대부분의 해양플랜트가 인도됨에 따라 건조 물량이 급감하기 때문이다.

삼성중공업과 대우조선은 각각 10기 8기의 해양플랜트를 헤비테일 방식을 통해 건조한다. 삼성중공업은 국내 조선사들 중 가장 많은 헤비테일 계약 물량을 가지고 있다. 삼성은 올해 2분기 LNG FLNG(부유식 액화천연가스 생산저장하역설비)와 CPF(해양가스처리설비), FPSO(부유식 원유생산·저장·하역설비) 등을 선주 측에 인도한다.

삼성중공업 측은 “용선처가 확보되지 않은 드릴선의 경우 인도 연기 등의 우려가 있겠다”라면서도 “회사에서 인도연기를 가정한 경영계획을 수립해 뒀다”며 올해 자금수지 측면에서 2조원 가량의 순유입이 예상돼 인도 연기에 따른 유동성 우려는 없을 것”이라고 밝혔다.

대우조선은 올해 절반 가량의 해양플랜트를 인도한다. 1월 헤비테일 방식인 대형 잭업리그 인도로 약 4600억원의 유동성을 확보한 대우는 헤비테일 2기 프로그레시브 2기 등 총 4기의 해양플랜트를 선주 측에 인도할 계획이다. 대우조선 측은 “올해 인도되는 2기의 헤비테일에 의한 대금은 미리 받았다”라며 “나머지 2기에 대한 방식은 큰 문제가 없을 것”이라고 말했다.

조선사들은 2018년 인도예정인 공사도 공정진행률이 상승해 초기 설계단계에서의 손실 우려는 완화된 것으로 내다봤다. 다만 대부분 공정이 완료돼도 아직 헤비테일 건조량이 남아있고 발주사들의 일방적인 계약취소가 진행될 수 있어 이에 대한 대처가 필요할 것으로 보인다.

조선업계 관계자는 “헤비테일 조건에서는 현금흐름 대부분이 나중에 이뤄지기 때문에 예상치 못한 손실 가능성이 나타난다”며 “시추설비를 중심으로 나타나는 인도지연과 계약취소 등을 고려할 때 발주사 리스크는 여전히 존재한다”고 말했다.

“바닥칠때 배 만들자”…유조선 발주 활발

일감절벽에도 불구하고 LNG선과 유조선은 대형조선사들에게 ‘가뭄의 단비’와도 같은 존재다. 2015년에는 대형 컨테이너선 발주가 붐을 이뤘다면 지난해에는 유조선 건조 문의가 끊이지 않았다. 2015~2016년 대형조선사들의 전체 수주량 중 이 두 선종이 차지하는 비율은 절반을 웃돌았다. 올해도 유조선 발주소식은 연일 날아들고 있다. 역사상 최저 수준으로 떨어진 유조선 신조선가는 발주 카드를 만지작거렸던 선주들의 구매 욕구를 불러일으켰다.

신조선가는 역사상 최저 수준을 보이고 있다. 특히 벌크선과 탱크선의 신조 가격은 2007년 이래 절반 수준으로 곤두박질 쳤다. 클락슨에 따르면 2007년 9700만달러에 달했던 18만t급 신조 벌크선가는 2017년 1월 4200만달러로 떨어졌다. 32만t급 탱크선 역시 1억4600만달러에서 8200만달러 수준으로 하향곡선을 그리고 있다. 이밖에 컨테이너선과 LPG선, LNG선의 선가도 동반하락을 보였다.

신흥국의 정유플랜트 설비투자가 늘고 있다는 점도 유조선 발주 증가 배경으로 꼽힌다. 조선업계 관계자는 “유조선 신조와 중고 선가 바닥을 보이고 있지만 큰 차이가 없어 선주들이 신조로 돌아서고 있다”며 “유조선 발주도 발주지만 앞으로 친환경 선박 발주가 촉매제 역할을 할 것”이라고 말했다.

올해 조선업계가 주목한 먹거리 선종은 LNG선과 친환경연료 추진선박이다. 특히 업계는 2020년 배출가스 규제강화에 발맞춰 선주들의 친환경선박 발주에 큰 기대를 걸고 있다.

북해, 발트해, 북미, 카리브해 등을 2015년 배출가스 통제구역(ECA)으로 정한 국제해사기구(IMO)는 선박의 황산화물(SOx) 배출량을 규제해 왔다. 2020년부터는 ECA 이외 해역에서의 SOx 배출량을 3.5%에서 0.5%로 낮춘다. 기존 벙커C유와 연료비는 동일하면서 Sox 배출량이 적어 선주들은 친환경 선박 발주 추진을 늘릴 것으로 보인다. 선박의 건조기간이 통상 1~1.5년이 걸린다는 점을 고려할 때 올해 하반기나 내년 상반기에 발주가 몰릴 것으로 예상된다.

이밖에 미국과 호주, 러시아 등의 공급량 확대와 중국과 신흥국의 수요 증가로 LNG선 발주도 늘어날 것으로 전망된다. 옥스퍼드 연구기관에 따르면 LNG 물량은 2015년 2억5천t에서 2030년 5억6천t으로 늘어날 것으로 기대된다. 이 연구기관은 물량이 증가하면서 LNG선 발주 수요도 2027년까지 550척 가량이 될 것으로 내다봤다.

신조발주 컨선 ‘지고’ 벌크선·탱크선 ‘뜨고’

계속되는 불황에 조사기관이 조선시장을 바라보는 시각 또한 바뀌었다. 클락슨은 올해 3월 향후 전망(2017~2026년) 리포트를 발표, 지난해 하반기에 내놓은 예상 수주량을 대폭 손질했다. 당초 지난해 하반기에는 올해(1~12월) 수주량을 2050만CGT로 전망했지만, 지난달에는 2140만CGT로 상향 수정했다.

컨테이너선을 제외한 해양플랜트, 크루즈선, 탱크선, 벌크선 등의 수주량이 더욱 증가할 것으로 전망했다. 컨테이너선은 720만CGT에서 340만CGT로 절반 이상 수준으로 수주량이 급감하고, 벌크선은 150만CGT에서 430만CGT로 크게 증가할 것으로 분석했다. 크루즈선은 360만CGT로 소폭 상향 조정됐으며, 탱크선 역시 320만CGT에서 510만CGT로 늘어날 것으로 내다봤다.

클락슨은 지난해 바닥을 친 해양플랜트는 올해부터 발주가 꾸준히 늘어나 2026년까지 꾸준한 수요를, 지난해 수주가 뜸했던 컨테이너선은 2018년(740만CGT)을 시작으로 2026년까지 전 선형에서 가장 많은 규모의 일감을 창출할 것으로 관측했다.

지난해 전 세계에서 가장 많은 발주가 이뤄지며 조선사들의 ‘단비 역할’을 톡톡히 한 크루즈선은 올해에 이어 내년까지 건조 문의가 빗발칠 전망이다. 지난해 약 280만CGT의 건조가 이뤄진 데 이어 올해는 360만CGT, 내년에는 330만CGT 규모의 발주가 이어질 전망이다.

2018~2021년은 당초 전망보다 하향 조정됐다. 2022년 전망은 당초 제시한 수치보다 높은 것으로 나타났다. 클락슨은 단기적인 전망은 더욱 나쁘게 내다봤지만 장기적으로는 시황이 더욱 좋아질 것으로 예측했다.

조선업계는 올해 시황회복에 대해 그래도 지난해보다는 나아지지 않겠느냐는 시각을 보였다. 일각에서는 본 계약에 들어가기에 앞서 가계약을 체결하는 선주들이 늘고 있다고 전했다. 발주를 망설이고 있는 선주들이 가계약을 우선 체결하고 향후 시황을 지켜본 이후 본계약에 들어간다는 설명이다. 조선업계 관계자는 “향후 전망을 예측할 수 없는 시황이 계속되고 있다”며 “일감을 따내는 것도 중요하지만 지금은 조선사들이 버티는 게 관건”이라고 말했다.

< 최성훈 기자 shchoi@ksg.co.kr >

많이 본 기사

- HMM, 4번째 9000TEU급 신조 컨선 부산-남미동안항로 취항‘남미 30%대 껑충’ 컨운임지수 2주만에 1400선 회복팬스타그룹 2500t급 연안유람선 부산서 첫 뱃고동中 시안-체코 프라하 정기화물열차 운행 개시대만 3대 선사 3분기에 영업익 1.7조 합작KMI, 부산국제금융진흥원과 해양수도 금융전략 논의HD현대, 디지털·AI 앞세워 2030년 ‘매출 100兆’ 목표 제시부산신항 비엔씨티, 김장김치 1100박스·700만원 기탁해양수산연수원 오션폴리텍 교육생 헌혈증 120장 기부인천공항공사–항공대, 공항직원 전문교육 확대 나선다

- BPA, 환적모니터링시스템 포트아이 16일 先배포조선기자재연구원, 산업혁신기술지원플랫폼 사업성과·과제 공유대한항공, 2026년 정기 임원인사 단행중국유럽정기화물열차 누적 운행횟수 12만회 돌파울산항만공사, 공공기관 중 유일 폭력예방교육 우수기관 선정IPA, 인항고·인천해사고에 장학금 2000만원 전달한진, 2026년 정기 임원 인사 실시인사/ 해양수산부포스코플로우, 태국·베트남 현지 법인 잇따라 설립YGPA, 광양항 배후단지 안전관리 실무협의체 확대

0/250

확인