2025-02-17 10:00

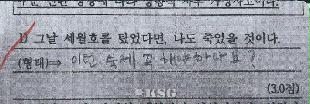

판례/ “물류창고에 얼어붙은 대위권”

김현 법무법인 세창 대표변호사(해양수산부 고문변호사)

<2.3자에 이어>

2) 피고의 소멸시효 항변에 관한 판단

가) 피고는 원고가 양수한 이 사건 물류서비스공급계약에 기한 손해배상채권(채무불이행을 원인으로 한 손해배상채권)은 이미 단기소멸시효 기간 1년이 경과해 그 시효가 완성됐다고 항변한다. 양수금청구는 양도인이 제3자에 대한 채권이 있음을 전제로 해 이를 양수해 그 지급을 구하는 것에 불과한 것이므로 양도인의 제3자에 대한 채권이 시효로 인해 소멸했다면 양수인이 이를 행사할 여지가 없다고 할 것이고, 이때에 양수인이 취득할 채권의 소멸시효의 기산점과 기간은 그 청구권 자체를 기준으로 판단해야 한다(대법원 1993년 6월29일 선고 93다1770 대법원 1993년 6월29일 선고 93다1770 판결 참조).

원고가 양수한 손해배상채권은 이 사건 물류서비스공급계약에 기한 손해배상채권으로서 상법 제160조<각주9>에 따른 것이고, 이러한 손해배상채권은 상법 제166조 제1, 2항 상법 제166조 제1, 2항에 따라 그 물건을 출고한 날로부터 1년이 경과하거나, 임치물이 전부 멸실한 경우에는 임치물과 알고 있는 창고증권 소지자에게 그 멸실의 통지를 발송한 날로부터 1년이 경과하면 소멸시효가 완성된다.

그런데 제1심 증인 A의 증언 등에 의하면, 피고는 2007년 6월11일 C창고의 온도가 영하 15℃로 떨어진 사실(그로 인해 이 사건 진단시약의 분자형질이 손상돼 판매 및 사용이 불가능하게 됐는바, 위 진단시약은 그 무렵 이미 전부 멸실된 것으로 보아야 하고, 실제로 이 사건 진단시약은 2007년 12월10일 모두 폐기됐다)을 임치인인 E사의 직원인 A 대리에게 알린 사실이 인정되는바(기록 제157쪽), 그로부터 1년이 경과한 2008년 6월11일경에는 E사의 피고에 대한 손해배상채권의 소멸시효가 완성됐다고 할 것이고, 한편 원고가 2010년 6월9일에 가서야 위와 같은 손해배상채권을 양수했음을 이유로 선택적으로 양수금청구를 추가하는 취지의 준비서면을 제출해 피고에게 송달된 사실이 기록상 분명하다.

나) 이에 대해 원고는 ① 이 사건 물류서비스공급계약의 내용 등에 비추어 볼 때, 피고는 단순한 창고업자가 아닌 독점판매인의 지위에 있으므로, 위 계약에 기한 손해배상채권은 일반 상사 소멸시효 5년이 적용돼야 하고, ② 피고를 창고업자로 보더라도, 이 사건 진단시약을 출고하지 아니한 이상 그 시효가 진행되지 아니하며, ③ 상법 제166조 제3항에 의하면, 창고업자의 단기소멸시효는 창고업자 또는 그 사용인이 악의인 경우에 적용하지 아니한다고 규정돼 있는바, 피고는 이 사건 사고 직후 이 사건 진단시약의 손상 사실을 알고 있었으므로, 단기소멸시효가 적용될 수 없다고 주장한다.

그러나 민사소송법 제436조 제2항에 의해 환송받은 법원이 기속되는 ‘상고법원이 파기이유로 한 법률상 판단’에는 상고법원이 명시적으로 설시한 법률상 판단뿐 아니라, 명시적으로 설시하지 아니했더라도 파기이유로 한 부분과 논리적·필연적 관계가 있어서 상고법원이 파기이유의 전제로서 당연히 판단했다고 볼 수 있는 법률상 판단도 포함되는 것으로 보아야 하는바(대법원 2012년 3월29일 선고 2011다106136 판결 등 참조),

제2차 환송판결에서 제2차 환송전 판결의 파기이유로 삼은 부분과 관련한 상고법원의 판단은 ‘채무불이행을 원인으로 한 손해배상채권에 관한 양수금채권의 소멸시효기간은 2010년 6월9일 이전에 이미 진행돼 도과됐음’을 당연한 전제로 하고 있는 것인바, 제2차 환송판결의 기속력은 위와 같이 파기이유가 되는 판단의 전제가 되는 판단에도 미친다고 볼 것이고<각주10>, 따라서 이 법원으로서는 이와 모순되게 판단할 수 없다.

또한 이와 달리 보더라도 ① 이 사건 물류서비스공급계약서(을 제1호증) 제2조 제1항을 보면, “D는 C가 운영하는 물류센터를 통해 D 진단사업부의 상품에 대한 보관 및 입·출고 업무를 C에 위탁하고, C는 이것을 수락한다”고 기재돼 있고, 한편 2004년 6월12일자 “Distribution Service Agreement”(갑 제1호증) 제2조에 “E사는 디. 피. 엘의 독점판매권을 보호해야 한다”는 취지의 내용이 포함돼 있기는 하나, 그 계약서 별첨 5 용역 범위를 보면, 피고가 제공하는 용역은 “보관, 선별 및 포장, 고객에의 인도”로 돼 있어 피고를 상법 제155조의 창고업자로 보는데 아무런 문제가 없고(원고 스스로도 2009년 7월28일자 준비서 면에서 피고가 타인을 위해 물건을 창고에 보관함을 영업으로 하는 창고업자라고 주장한 바 있다),

② 이 사건 진단시약은 전부 멸실된 경우에 준해 보아야 하므로, 상법 제166조 제1항이 아닌 상법 제166조 제2항이 적용돼야 하며(출고가 가능한 경우가 아니다), ③ 피고가 이 사건 진단시약을 고의로 훼손했다고 인정할 만한 아무런 증거가 없을 뿐만 아니라, 앞서 인정한 바와 같이 E사 측에 이 사건 사고 사실을 그대로 알린 이상 상법 제166조 제3항의 악의인 창고업자로 볼 수도 없다<각주11>.

따라서 원고의 위 주장은 어느 모로 보나 받아들일 수 없다.

각주

9) 창고업자는 자기 또는 사용인이 임치물의 보관에 관해 주의를 해태하지 아니했음을 증명하지 아니하면 임치물의 멸실 또는 훼손에 대해 손해를 배상할 책임을 면하지 못한다.

10) 제2차 환송전 당심은 “원고가 양수한 손해배상채권은 이 사건 물류서비스공급계약에 기한 손해배상채권으로서 상법 제160조에 기한 것이고, 이러한 손해배상채권은 상법 제166조에 의해 1년의 단기소멸시효에 해당하는데, 원고가 이 사건 사고가 발생한 시점으로부터 1년이 경과한 2010년 6월9일에야 손해배상채권을 양수했음을 이유로 선택적으로 양수금청구를 추가하는 취지의 준비서면을 제출해 피고에게 송달된 사실은 기록상 명백하다.”고 해 소멸시효의 도과 자체는 인정하면서(위 판결문 제10쪽 제12 내지 17행 참조), 원고의 재항변을 받아들였는데, 제2차 환송심은 제2차 환송전 당심의 ‘원고의 재항변’에 관한 판단이 잘못됐다고 해 제2차 환송전 당심판결 중 피고 패소 부분을 파기한 것이다.

11) 구 상법(1991년 12월31일 개정되기 전의 것) 제812조에 의해 준용되는 같은 법 제121조 제3항(현행 규정도 동일하다)에 규정된 운송인이나 그 사용인이 “악의인 경우”라 함은 운송인이나 그 사용인이 운송물에 훼손 또는 일부멸실이 있다는 것을 알면서 이를 수하인에게 알리지 않고 인도된 경우를 가리킨다(대법원 1987년 6월23일 선고 86다카2107 판결 참조).

<계속>

2) 피고의 소멸시효 항변에 관한 판단

가) 피고는 원고가 양수한 이 사건 물류서비스공급계약에 기한 손해배상채권(채무불이행을 원인으로 한 손해배상채권)은 이미 단기소멸시효 기간 1년이 경과해 그 시효가 완성됐다고 항변한다. 양수금청구는 양도인이 제3자에 대한 채권이 있음을 전제로 해 이를 양수해 그 지급을 구하는 것에 불과한 것이므로 양도인의 제3자에 대한 채권이 시효로 인해 소멸했다면 양수인이 이를 행사할 여지가 없다고 할 것이고, 이때에 양수인이 취득할 채권의 소멸시효의 기산점과 기간은 그 청구권 자체를 기준으로 판단해야 한다(대법원 1993년 6월29일 선고 93다1770 대법원 1993년 6월29일 선고 93다1770 판결 참조).

원고가 양수한 손해배상채권은 이 사건 물류서비스공급계약에 기한 손해배상채권으로서 상법 제160조<각주9>에 따른 것이고, 이러한 손해배상채권은 상법 제166조 제1, 2항 상법 제166조 제1, 2항에 따라 그 물건을 출고한 날로부터 1년이 경과하거나, 임치물이 전부 멸실한 경우에는 임치물과 알고 있는 창고증권 소지자에게 그 멸실의 통지를 발송한 날로부터 1년이 경과하면 소멸시효가 완성된다.

그런데 제1심 증인 A의 증언 등에 의하면, 피고는 2007년 6월11일 C창고의 온도가 영하 15℃로 떨어진 사실(그로 인해 이 사건 진단시약의 분자형질이 손상돼 판매 및 사용이 불가능하게 됐는바, 위 진단시약은 그 무렵 이미 전부 멸실된 것으로 보아야 하고, 실제로 이 사건 진단시약은 2007년 12월10일 모두 폐기됐다)을 임치인인 E사의 직원인 A 대리에게 알린 사실이 인정되는바(기록 제157쪽), 그로부터 1년이 경과한 2008년 6월11일경에는 E사의 피고에 대한 손해배상채권의 소멸시효가 완성됐다고 할 것이고, 한편 원고가 2010년 6월9일에 가서야 위와 같은 손해배상채권을 양수했음을 이유로 선택적으로 양수금청구를 추가하는 취지의 준비서면을 제출해 피고에게 송달된 사실이 기록상 분명하다.

나) 이에 대해 원고는 ① 이 사건 물류서비스공급계약의 내용 등에 비추어 볼 때, 피고는 단순한 창고업자가 아닌 독점판매인의 지위에 있으므로, 위 계약에 기한 손해배상채권은 일반 상사 소멸시효 5년이 적용돼야 하고, ② 피고를 창고업자로 보더라도, 이 사건 진단시약을 출고하지 아니한 이상 그 시효가 진행되지 아니하며, ③ 상법 제166조 제3항에 의하면, 창고업자의 단기소멸시효는 창고업자 또는 그 사용인이 악의인 경우에 적용하지 아니한다고 규정돼 있는바, 피고는 이 사건 사고 직후 이 사건 진단시약의 손상 사실을 알고 있었으므로, 단기소멸시효가 적용될 수 없다고 주장한다.

그러나 민사소송법 제436조 제2항에 의해 환송받은 법원이 기속되는 ‘상고법원이 파기이유로 한 법률상 판단’에는 상고법원이 명시적으로 설시한 법률상 판단뿐 아니라, 명시적으로 설시하지 아니했더라도 파기이유로 한 부분과 논리적·필연적 관계가 있어서 상고법원이 파기이유의 전제로서 당연히 판단했다고 볼 수 있는 법률상 판단도 포함되는 것으로 보아야 하는바(대법원 2012년 3월29일 선고 2011다106136 판결 등 참조),

제2차 환송판결에서 제2차 환송전 판결의 파기이유로 삼은 부분과 관련한 상고법원의 판단은 ‘채무불이행을 원인으로 한 손해배상채권에 관한 양수금채권의 소멸시효기간은 2010년 6월9일 이전에 이미 진행돼 도과됐음’을 당연한 전제로 하고 있는 것인바, 제2차 환송판결의 기속력은 위와 같이 파기이유가 되는 판단의 전제가 되는 판단에도 미친다고 볼 것이고<각주10>, 따라서 이 법원으로서는 이와 모순되게 판단할 수 없다.

또한 이와 달리 보더라도 ① 이 사건 물류서비스공급계약서(을 제1호증) 제2조 제1항을 보면, “D는 C가 운영하는 물류센터를 통해 D 진단사업부의 상품에 대한 보관 및 입·출고 업무를 C에 위탁하고, C는 이것을 수락한다”고 기재돼 있고, 한편 2004년 6월12일자 “Distribution Service Agreement”(갑 제1호증) 제2조에 “E사는 디. 피. 엘의 독점판매권을 보호해야 한다”는 취지의 내용이 포함돼 있기는 하나, 그 계약서 별첨 5 용역 범위를 보면, 피고가 제공하는 용역은 “보관, 선별 및 포장, 고객에의 인도”로 돼 있어 피고를 상법 제155조의 창고업자로 보는데 아무런 문제가 없고(원고 스스로도 2009년 7월28일자 준비서 면에서 피고가 타인을 위해 물건을 창고에 보관함을 영업으로 하는 창고업자라고 주장한 바 있다),

② 이 사건 진단시약은 전부 멸실된 경우에 준해 보아야 하므로, 상법 제166조 제1항이 아닌 상법 제166조 제2항이 적용돼야 하며(출고가 가능한 경우가 아니다), ③ 피고가 이 사건 진단시약을 고의로 훼손했다고 인정할 만한 아무런 증거가 없을 뿐만 아니라, 앞서 인정한 바와 같이 E사 측에 이 사건 사고 사실을 그대로 알린 이상 상법 제166조 제3항의 악의인 창고업자로 볼 수도 없다<각주11>.

각주

9) 창고업자는 자기 또는 사용인이 임치물의 보관에 관해 주의를 해태하지 아니했음을 증명하지 아니하면 임치물의 멸실 또는 훼손에 대해 손해를 배상할 책임을 면하지 못한다.

10) 제2차 환송전 당심은 “원고가 양수한 손해배상채권은 이 사건 물류서비스공급계약에 기한 손해배상채권으로서 상법 제160조에 기한 것이고, 이러한 손해배상채권은 상법 제166조에 의해 1년의 단기소멸시효에 해당하는데, 원고가 이 사건 사고가 발생한 시점으로부터 1년이 경과한 2010년 6월9일에야 손해배상채권을 양수했음을 이유로 선택적으로 양수금청구를 추가하는 취지의 준비서면을 제출해 피고에게 송달된 사실은 기록상 명백하다.”고 해 소멸시효의 도과 자체는 인정하면서(위 판결문 제10쪽 제12 내지 17행 참조), 원고의 재항변을 받아들였는데, 제2차 환송심은 제2차 환송전 당심의 ‘원고의 재항변’에 관한 판단이 잘못됐다고 해 제2차 환송전 당심판결 중 피고 패소 부분을 파기한 것이다.

11) 구 상법(1991년 12월31일 개정되기 전의 것) 제812조에 의해 준용되는 같은 법 제121조 제3항(현행 규정도 동일하다)에 규정된 운송인이나 그 사용인이 “악의인 경우”라 함은 운송인이나 그 사용인이 운송물에 훼손 또는 일부멸실이 있다는 것을 알면서 이를 수하인에게 알리지 않고 인도된 경우를 가리킨다(대법원 1987년 6월23일 선고 86다카2107 판결 참조).

<계속>

< 코리아쉬핑가제트 >

많이 본 기사

- 해운업계, 양대 해양대학에 100억 지원북미항로/ 중국발 수요 급감…선사들 “운임회복 쉽지 않네”동남아항로/ ‘중국 철강 수출제한 여파’ 새해 운임 내림세한중항로/ 2년 연속 물동량 신기록…지난해 357만TEU 달성한러항로/ 러 연휴로 연초 물동량 부진美 철도기업 합병 불발…규제당국 신청서 불승인중동항로/ 중국발 물량 꺾이자 한달새 운임 20%↓한일항로/ 공급 축소해도 화물 채우기 쉽지 않아중남미항로/ ‘선사들 집화경쟁 후끈’ 운임 3년만에 1200弗 붕괴HMM, 특수화물 온라인예약 실시…“운송절차 간소화”

- 태웅로직스, 30주년 맞아 ‘100년 기업’ 선언KMI, 동서대와 해운항만 미래인재 양성 맞손선박들의 피항처 ‘거문도’ 올해의 섬 지정中 양푸항, 지난해 ‘컨’ 처리량 330만TEU…전년比 65%↑아프리카항로/ 물동량 호성적에도 운임 약세 이어져호주항로/ 춘절 특수 없다…해상운임 약세로 전환靑 해수비서관에 이현 前 해수부 장관 정책보좌관구주항로/ 춘절특수 실종…공급조절·운임회복으로 극복中 광시-베트남 지난해 화물열차운송량 3.7만TEU ‘역대최대’“어렵고 까다로운 위험물 물류 함께 고민해요”

스케줄 많이 검색한 항구

0/250

확인