2017-02-08 09:41

한국형 스마트 팩토리를 고민할 때다

산업별 특성 고려한 스마트 팩토리 고민해야

제47차 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)은 지난해에 이어 올해도 제4차 산업혁명을 중점적으로 논의했다. 우리나라를 대표해서 포럼에 참석한 주형환 산업통상자원부 장관도 포럼 기간 중 4차 산업혁명 대응과 관련된 논의에 적극적으로 참여한 것으로 알려졌다.

4차 산업혁명은 자동화와 연결성이 극대화되는 변화를 뜻한다. 장필성 과학기술정책연구원 부연구위원은 1차, 2차, 3차 산업혁명은 손과 발을 기계가 대체해 자동화를 이루고 연결성을 강화해온 반면, 4차 산업혁명은 인공지능(AI)의 출현으로 사람의 두뇌를 대체하는 시대로 분석했다.

최근 이러한 변화의 소용돌이에서 스마트 팩토리(Smart factory)가 4차 산업 혁명의 핵심 기반으로 최근 큰 관심을 끌고 있다. 스마트 팩토리에 대한 정의는 각 기관에 따라 조금씩 차이를 보인다. 한국무역협회 국제무역연구원은 공장의 생산설비(시스템)를 기반으로 한 수직적 통합과 고객의 요구사항을 시작으로 하는 제품개발 가치사슬(value chain) 기반 수평적 통합이 구현되는 공장을 스마트 팩토리로 정의한다. 즉 고객의 다양한 요구사항에 대응하기 위해서는 생산시스템 통합과 가치사슬 통합이 유기적으로 연결되어야 하는 셈이다.

독일, 스마트 팩토리 ‘주도’

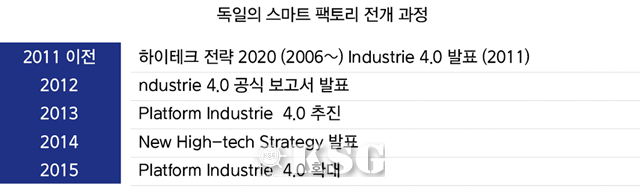

스마트 팩토리는 현재 독일이 주도하고 미국과 일본의 추격 양상으로 전개 중이다. LG경제연구원 나준호 연구원에 따르면 독일은 2011년부터 인더스트리 4.0(Industrie 4.0)의 슬로건 하에 국가 차원에서 스마트 팩토리 전략을 추진해 왔다. 또한 2015년부터는 다양한 스파트 팩토리 기업들이 참여하는 개방형 기술 협의체인 플랫폼 인더스트리 4.0(Platform Industrie 4.0)을 결성했다. 여기에는 지멘스(종합 자동화 솔루션), 보쉬(자동차 부품), 쿠카(산업용 로봇), SAP(산업 소프트웨어) 등 대기업들이 플랫폼을 만들어 제공하는 가운데, 페스토(유압부품), ifm(센서), SEW 유로드라이브(드라이브), 베어(Baer) 엔지니어링(공정설계), 벡호프(산업 소프트웨어) 등 중소, 중견기업들도 활발하게 참여하고 있다. 이처럼 중소, 중견 기업들의 참여가 활발한 배경에는 기계, 부품, 엔지니어링 산업을 중심으로 뛰어난 기술력을 가진 히든 챔피언들이 많고, 2014년 ‘뉴 하이테크’ 전략 이래 독일 정부가 적극적으로 중소기업들의 스마트 팩토리 사업을 지원하고 있기 때문이다.

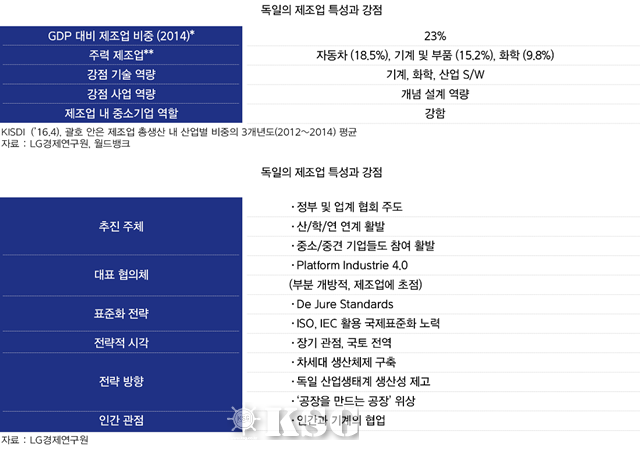

독일 제조업의 GDP 비중이 높은 점도 이러한 정책의 씨앗이 됐다. 세계은행에 따르면 2014년 독일 제조업의 GDP 비중은 23%로 미국 12%, 일본 19%보다 높다. 주력 제조업은 자동차 18.5%, 기계장비 및 부품 15.2%, 화학 9.8% 순이다. 독일은 기계 설계/제조 기술이 강하고 기계 운용과 관련된 산업 소프트웨어, 엔지니어링 기술력이 좋지만, 일반적인 ICT 기술력은 취한 것으로 평가된다.

독일의 플랫폼 인더스트리 4.0은 주로 독일 기업들이 참여한다. 또한 협회에 의해 하향적으로 표준을 결정하는 공적 표준 전략을 추구하고, ISO나 IEC 등 국제표준기구와 적극 연계하고 있다. 즉 기계, 부품에 강한 자국 기업들을 중심으로 스마트 팩토리와 관련된 기술 규격을 먼저 확립하고, 이를 기반으로 국제 표준화를 병행해 차세대 생산 체제 경쟁에서 우위를 차지하려는 전략이다.

독일의 스마트 팩토리 전략 추진의 목표와 실행 방향은 장기적이고 야심차다. 독일의 스마트 팩토리 R&D(연구개발) 로드맵은 2035년까지 구상돼 있다. 로드맵을 보면, 독일이 궁극적으로 추구하는 것은 공장 단위의 현대화를 넘어 국토 전역의 차세대 생산 체제를 확립하는 것이다. 과거 컨베이어 벨트 방식의 20세기형 소품종 대량 생산 체제에서 벗어나 셀/모듈화 생산방식, CPS(가상-물리 시스템) 등을 활용해 21세기형 다품종 소량 생산 체제를 구축하려는 의도다.

나준호 연구원은 “독일은 일차적으로 산업 생태계 전반의 생산성을 제고하고, 자국의 산업 입지 경재역을 극대화하려 한다”며 “나아가 장기적으로 모든 공장들을 연결해 독일 전체를 거대한 네트워크형 스마트 팩토리 산업단지로 전환하고, 독일의 스마트 팩토리 기술들을 글로벌 스탠다드로 확립하려는 구상도 갖고 있다”고 설명했다.

대량 해고의 우려에 대해선 독일은 인간과 기계의 협업을 강조한다. 인간과 자율 로봇, 다양한 자동화 장비들이 함께 일하는 공장을 추구하는 것. 일례로 페스토의 사례처럼 스마트 팩토리가 구현된 공장에도 수많은 인력이 존재한다. 대신 다양한 자동화 장비들이 고정밀 작업이나 힘들고 위험하며 단조로운 작업을 맡으면서 기존 인력의 일은 더 안전하고 쉬워졌다.

나 연구원은 “각 국가별로 산업환경이 다르기 때문에 독일에서 추구하는 스마트 팩토리가 우리나라 환경과 맞지 않을 수 있다. 일본식 스마트 팩토리가 오히려 적합할 수 있다”며 “우리나라에서도 대기업 중심의 자동차나 반도체는 이미 자동화가 많이 진행됐고, 관건은 중소기업의 생산성을 끌어올리기 위한 지원방식의 문제”라고 강조했다.

국가별 산업환경 달라

스마트 팩토리가 확산되면 기존 대량 양산 체제는 종말을 맞을까? 이에 대해 전문가들은 ‘그렇지 않다’고 답한다. 소품종 대량 생산 체제와 다품종 소량 생산 체제는 공존할 것이란 분석이다. 아디다스의 사례만 보더라도, 아디다스의 연간 운동화 판매량이 연간 3억 켤레인데, 스마트 팩토리에서 소화하는 생산 규모는 연간 5만 켤레에 불과하다. 결국 전체 매출에서 스마트 팩토리가 차지하는 비중은 미미하며, 상당 물량은 여전히 노동 집약적 양산 공정에서 생산될 수밖에 없는 게 현실이다.

특히 업종이나 기업에 따라서도 소품종 대량 생산 체제는 차이가 날 수밖에 없다. 맞춤 생산에 대한 니즈나 맞춤 생산에 따른 비용 대비 효익이 제각각일 것이기 때문이다. 나준호 연구원에 따르면 독일 기업들이 소품종 대량 생산 체제에 목을 매는 것은 주력 산업이 자동차, 기계, 공장부품으로 분포된 까닭이다. 이러한 품목은 고객의 요구 스펙이 다양하고, 기본 플랫폼을 기반으로 다양한 변형이 가능하다. 또한 독일 기업들은 특정 분야에서 세계적 전문성을 갖춘 히든 챔피언이 많아 전세계의 수많은 기업 고객들을 상대로 한다. 페스토의 경우 제품 모델이 3만개 이상이고, 고객사도 30만사에 달한다. 기존의 대량 생산 체제에선 필연적으로 생산 최적화 문제에 봉착할 수밖에 없는 구조였으며, 이에 따라 다품종 소량/대량 생산이 가능하고 생산시설을 유연하게 변화시킬 수 있는 스마트 팩토리가 필요했던 셈이다.

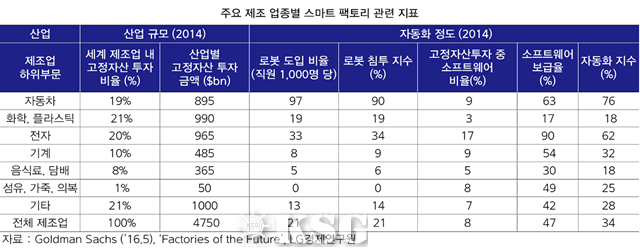

나 연구원의 주장처럼 국가별 산업환경과 산업의 성격에 따라 스마트 팩토리의 확산 속도나 활용 정도는 천차만별일 가능성이 크다. 각 산업마다 비용 구조가 다르고, 기존의 자동화 수준, 고정밀/고품질 생산의 필요성, 시장의 다품종 소량 생산 압박, 요소 기술별 사용 가치가 각각 다르기 때문이다. 산업별 비용 구조의 차이 때문에 기술의 파급 효과도 제각각 달라질 가능성이 크다.

결국 한국의 실정에 맞는 스마트 팩토리 추진 전략을 모색, 구현하는 것이 향후 국내 기업들에게 중요한 과제가 될 것으로 예상된다. 나 연구원은 “우리의 주력 제조업, 기술/사업 역량, 기업간 구조의 특성을 감안해 우리 체질에 맞는 스마트 팩토리를 만들어 가야한다. 무엇보다 우리는 전자, 자동차, 조선, 화학, 철강 등의 제조업 기반이 강하다”며 “개념 설계 역량이나 사업모델 구상 능력은 부족하나 제조 전반에 걸친 고정밀 고품질 통합 역량이 강하다. 또한 소품종 대량 생산에서 우수한 공정 관리 능력과 압도적인 양산 능력을 갖추고 있으며, 대기업과 중견, 중소기업 간에 생산성 격차도 크다”고 진단했다.

그는 “스마트 팩토리를 추진하는 기업들의 경우 자신들의 시장, 제품, 공정 특성에 맞는 도입 전략을 사려깊게 준비해야 할 것이다. 무엇보다 스마트 팩토리 기술은 JIT 기반 혼류 생산, 인간 중심 셀 생산방식, 나아가 제조 아웃소싱 등 다양한 제조 대안 중 하나이다”며 “유행에 휩쓸리지 말고 다양한 대안들을 면밀히 검토할 필요가 있다”고 조언했다.

무엇보다 스마트 팩토리 도입의 시작은 자사의 공장을 100% 이해하는 데서 시작한다는 업계 관계자의 충고에 귀 기울일 필요가 있다. 공장을 먼저 청소하고 정리하며, 비효율성의 원천을 찾아야 한다는 것. 자사 공장의 특성을 잘 알고 있어야 스마트 팩토리를 자력으로 만들 수 있다는 설명이다.

더불어 나준호 연구원은 기업 경영자들이 스마트 팩토리를 무조건해야 하는 것 아니냐는 막연한 불안감을 갖는 경우가 많다는 점을 지적했다. 이에 대해 2000년대 초반 ERP, SCM을 도입하지 않으면 큰일 날 것 같았지만, 이러한 시스템을 도입하지 않고 여전히 생존하는 기업들이 많다는 점을 언급했다. 즉 스마트 팩토리를 무조건 도입해야 한다는 막연한 불안감을 버리고, 작은 부분을 하나씩 살펴 자사의 문제점을 면밀하게 분석하는 것이 중요하다고 덧붙였다.

< 김동민 기자 dmkim@ksg.co.kr >

많이 본 기사

- 국제물류업계, 광양항 마지막 배후단지 활용법 모색한다‘일상이 된 물류시장 불확실성’, AI·친환경이 돌파구‘고환율·저운임’ 글로벌 물류기업 일제히 부진한 실적 신고‘수요 둔화 지속’ 컨운임지수 한주만에 1300선으로 후퇴DHL, 중동 두바이에 차세대 물류허브 개소한국해양대, 장금상선등 해운사와 해양인재 양성방안 모색해운협회, 부산항도선사회와 CCTV 활용 안전도선 업무협약KMI, 우리나라와 북극권국가 협력 방안 모색2028년 유엔 해양총회 한국 유치 확정전재수 해수부 장관 사의…“해양수도권 차질없이 육성되길”

- 日 ONE 운항 9100TEU급 컨선 화재…공동해손 선언쿠팡 박대준 대표이사 사임…“개인정보 유출 책임 통감”윌로그, 벤처창업진흥유공 대통령 표창 수상아시아나IDT, 산업안전세미나 개최…‘플랜투두’ 확산 전략 공유아로아랩스, 중기부 창업지원프로그램 선정…연구개발 자금 확보부음/ 해운조합 최종진 본부장 빙모상조선기자재硏·이마린·그린에너지솔루션, 친환경선박 배출수 기술개발...경운대, 국제항공운송협회와 대학 최초 교육협약 체결인천항만공사, 전기차 화재대응 안전역량 강화 나선다에어프레미아, 인천-美 워싱턴노선 내년 4월 신규 취항

0/250

확인